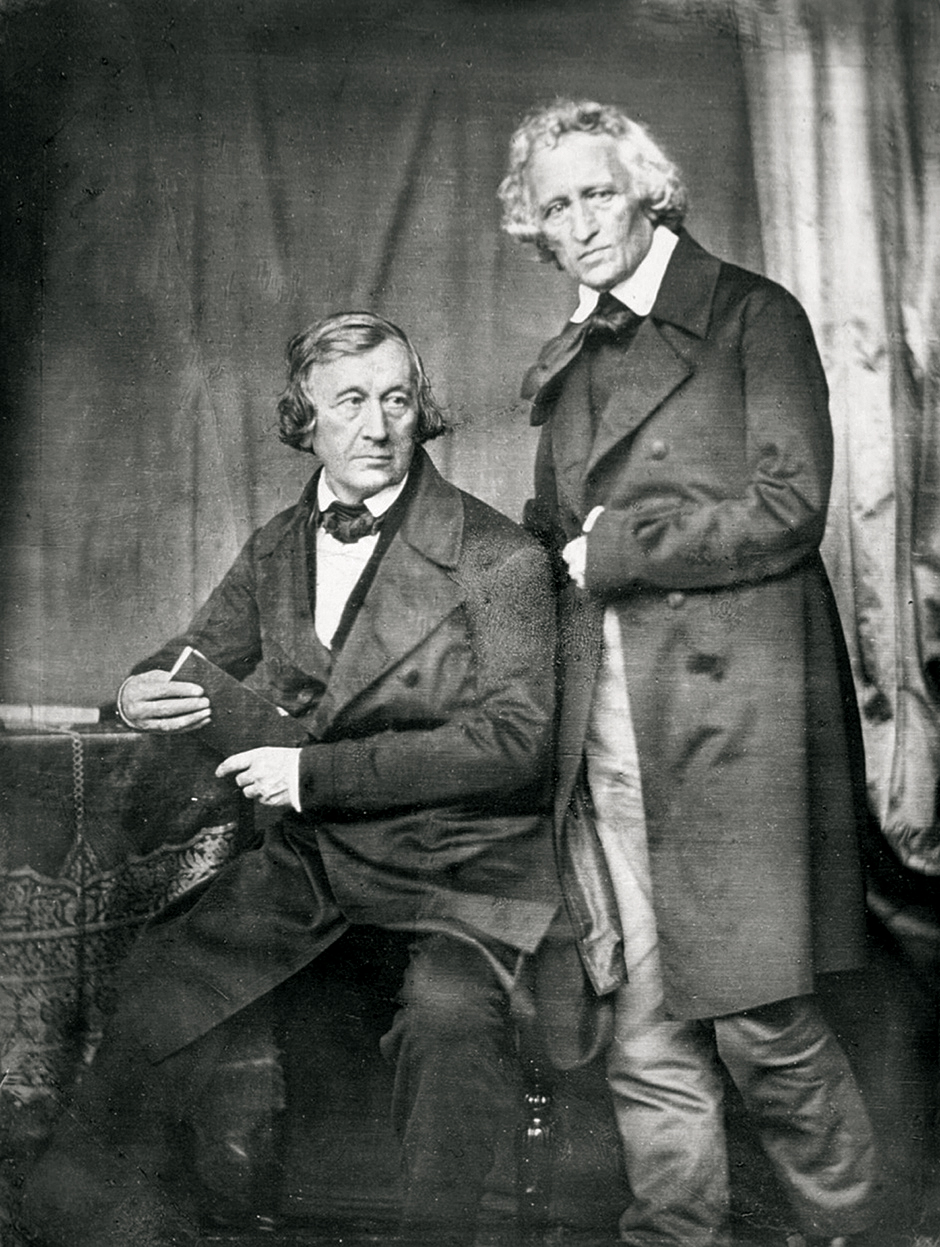

Es soll hier keine Redundanz durch die Darstellung von Personen erzeugt werden, die andernorts bereits adäquat erfolgt ist. Dr. Johann Lucas Schönlein wohnte ab 1859 in dem Anwesen, in dem jetzt das Institut Dr. Görlitz wirkt.

Warum Schönlein an seinen Geburtsort zurückkehrte, schildert Rudolf Virchow in seiner „Gedächtnissrede auf Joh. Lucas Schönlein : gehalten am 23. Januar 1865, dem ersten Jahrestage seines Todes“:

„Sein einziger, hoffnungsvoller Sohn, der den naturwissenschaftlichen Neigungen des Vaters gefolgt war, starb auf einer botanischen Excursion im westlichen Afrika.

Diese harten Schläge trafen den sonst so starken Mann an seiner verwundbarsten Stelle. Immer mehr schloss er sich in seiner Thiergarten-Villa ab; immer häufiger zog er sich für eine Zeitlang nach Bamberg zurück. Im Ministerium gewöhnte man sich an den Gedanken seines baldigen Verlustes.

So reifte endlich der Entschluss der Entsagung. Eine kleine Zeit hielt er noch Ehren halber Stand, dann aber war seine Toleranz zu Ende. Trotz des Widerstandes der Facultät, trotz der Bitten der Collegen forderte und erhielt er Anfangs 1859 seinen Abschied, und mit den beiden Töchtern, die allein ihm geblieben waren, kehrte er wieder zu der Heimath, wo er schon lange ein Haus für sich gebaut und eingerichtet hatte.

Da lebte er wie ein wahrer Weiser, zurückgezogen, aber nicht abgeschlossen, in beschaulicher Ruhe, selbst beschäftigt in Haus und Garten 66; sein Geist schweifte wohl noch in die Ferne, aber nur zu Freunden. Seine eigentliche Thätigkeit gehörte der Vaterstadt und der Wissenschaft. Die Geschichte seiner Heimath, die Münzen der alten Fürsten, die Länder- und Völkerkunde, die Geschichte der Entdeckungen, die Literatur der Epidemien — das waren die Aufgaben, denen er fast bis zum letzten Tage nachstrebte. Aber nicht um seiner selbst willen. Was er sammelte war für Andere. Was er sorgte, war über das Grab hinaus. Er fühlte wohl, dass seine Zeit sich ihrem Ende nahe. Sein Haus ward bestellt. Den Schatz seiner Bücher, den er immer noch durch Ankäufe vermehrte, hatte er nach und nach an die Bibliotheken von Bamberg und Würzburg übertragen, und als am 23. Januar 1864, durch eine Zunahme seines Kropfübels bedingt, ein schneller Tod ihn antrat, da starb er ruhig in dem Bewusstsein, dass seine Arbeit gethan sei, recht und gerecht. Sein Angedenken möge uns heilig sein!„

(Virchow, Rudolf (1821-1902); Verfasser: Gedächtnissrede auf Joh. Lucas Schönlein : gehalten am 23. Januar 1865, dem ersten Jahrestage seines Todes in der Aula der Universität, S.34 f)

Wenden wir uns dem „Haus und Garten“ zu, auf die Virchow in der Fußnote 66, S. 108ff. ausführlich eingeht und das häusliche Leben Schönleins beschreibt:

„In Bamberg führte Schönlein eine äusserst geregelte Lebensordnung. Vor 11 Uhr Vormittags pflegte er sein Haus nicht zu verlassen. Er hatte sich dieses in der Nähe des Bahnhofes, in der früher Theuerstadt genannten Vorstadt erbauen lassen. Wie schon erwähnt, lag es der Pfarrkirche zu St. Gangolf gegenüber, in der Königsstrasse, dem früher sogenannten Steinweg. Die gegen die Strasse gekehrte Seite enthält die Gänge, während alle Wohnzimmer gegen den Garten und die freie Umgebung der Stadt gerichtet sind. Gleich beim Eintritt gelangt man in einen langen hellen Corridor, dessen Wände mit Bildnissen berühmter Naturforscher und Aerzte in Broncemedaillons geziert sind. Zu ebener Erde liegt das geräumige, reich ausgestattete Gastzimmer, in welchem Schonlein es liebte, häufiger eine gewählte Gesellschaft zu bewirthen ; man geniesst von da eine herrliche Rundsicht auf die Stadt und die fruchtbaren Felder und Wiesen, welche ein Arm der Regnitz durchströmt Im mittleren Stock das Empfangszimmer, in welchem die von den Berliner Aerzten geschenkte Vase steht; daran stossend Schönlein’s Arbeitszimmer und Schlafcabinet, weiterhin die Familienzimmer. Von dem oberen Stock führt eine Stiege auf einen Thurm mit drei kleinen Zimmern, von denen aus man einen weiten Ueberblick über die schönen Umgebungen hat.

Das ist das Tusculum, wo der vielgeprüfte Mann sein Otium cum dignitate suchte. Seine Tage verliefen hier in ruhiger Ordnung. Morgens von 8 — 10 Uhr pflegte er nach dem Kaffee die Augsburger Allgemeine Zeitung zu lesen und ernstere Studien zu treiben, von 10—11 Uhr empfing er seine Bekannten. Während dieser Zeit wurden ziemlich anhaltend schwere Cigarren geraucht. Um 11 Uhr fuhr er aus, um Besuche zu machen, und wenigstens 2— 3 mal in jeder Woche erschien er gegen 11 Uhr in der Bibliothek, um die Novitäten zu mustern, selbst Bücher zu entnehmen, und zu bestimmen, was er der Bibliothek schenken wolle. Um 12 Uhr fuhr er regelmässig in das Lesezimmer der Harmonie, wo er unter anderen die Berliner Nationalzeitung fand , aber auch regelmässig die Kreuzzeitung abwartete, die erst mit der Nachmittagspost eintraf. Um 2 Uhr fuhr er nach Hause, ass zu Mittag, schlief dann etwas, und um 5 Uhr machte er einen Spaziergang ins Freie. Abends blieb er stets zu Hause, im Sommer in seinem Garten, wo er sich besonders mit der Pflege des Obstes, der Trauben und Melonen beschäftigte. Nichts gewährte ihm grösseres Vergnügen, als wenn er, wie es fast regelmässig geschah, bei der Bamberger Früchteausstellung Preise gewann.“